Por Fabrizio Mejía Madrid

Para quienes piensan que el neoliberalismo es sólo un modelo económico, les sorprenderá saber que uno de sus fundadores, el austriaco Friedrich von Hayek, señaló como su libro más importante El orden sensorial (1952), un ensayo sobre psicología que escribió durante 25 años. Más que la economía, lo que le obsesionó fue la anatomía del cerebro –trabajó en el laboratorio del neuropatólogo Constatin von Monakow– y, cuando se inscribió en la Universidad de Viena a su regreso de las trincheras de la Gran Guerra en 1918, llenó las solicitudes para leyes y medicina. El origen clínico del neoliberalismo es, para quienes lo hemos padecido, bastante evidente: lo que crearon fue una cultura, es decir, una forma de pensar.

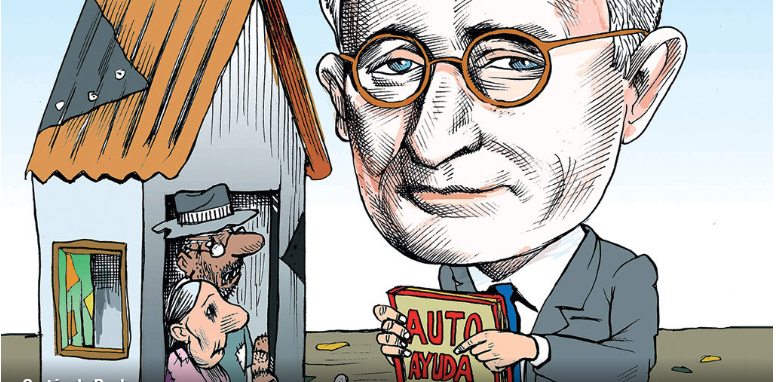

Hay dos ideas sobre cómo funcionamos desde el punto de vista de Hayek: una es que tenemos un patrón de neuronas que, estimuladas por el exterior, lo encienden. La otra es, como escribe: “Que todo individuo piensa con su pasado”. Por lo tanto, hay un mediador entre el estímulo externo y la sensación, el “patrón” que prexiste. Cuando Hayek conoce al monetarista Ludwig von Mises, lo que le atrajo fue que se enfrentaba a la idea de los socialistas de construir una economía donde las necesidades determinaran la producción, dejando de lado abstracciones como el valor y el dinero. A Hayek le interesa el comportamiento del sujeto que consume y cómo eso va determinando el mercado. Él cree que es posible, si se delimita un patrón, predecirlo. El mundo exterior no existe más y nuestras percepciones y conciencia se convierten en interiores de cada individuo. Hayek iba en contra del principio liberal que creía en los individuos como capaces de cambiar el mundo y de su libertad como valor. Hayek creía casi en lo contrario: una interioridad desconocida que tomaba al mundo de tan diversas formas, que era incapaz de modificarlo. El cambio estaba en ti, decía, en los patrones, en la forma en que te adaptas. Así, el sujeto neoliberal es, por ello, mucho más animal que el ciudadano racional del primer liberalismo.

En eso está pensando cuando instaura un taller en la Universidad de Chicago, un año antes de escribir su ensayo sobre la mente. No es casual que a su taller se inscribieran los que desarrollaban la primera cibernética y los patrones autómatas. Fue ahí que se adhirió a la teoría falsacionista de otro austriaco crítico del Círculo de Viena, Karl Popper. Según el método popperiano, una teoría nunca puede ser verificada, sino simplemente, temporalmente, no refutada. No se puede demostrar que una hipótesis es verdadera, sino sólo si es falsa. Para Karl Popper un científico proponía una teoría o una hipótesis y, luego, sería probada con experimentos. Es ensayo y error; lo importante no es tanto saber lo que es, sino ir descartando lo que no es. Como escribió Hayek sobre la economía: “Lo deseable es que vaya decreciendo el nivel de falsedad”.

Pero, como señala el economista Bruce Caldwell, Hayek siempre se negó a que su teoría de la competencia, por ejemplo, fuera puesta a prueba por la experimentación. Escribe: “La validez de mi teoría no puede ser probada de forma empírica. Lo podemos hacer dentro de modelos conceptuales o en situaciones artificialmente controladas donde todos conocen las condiciones de la competencia. Pero no tendría ningún valor”. Resulta casi incomprensible que quien se consideraba un observador de “procesos complejos”, como el cerebro o el mercado, tuviera tal desconfianza hacia lo que podría desmentirlos.

Esto tiene una explicación histórica –algo que, seguro, le habría molestado a Hayek– y guarda relación con el medio en que se creó como intelectual. Si leemos con atención El genio austrohúngaro, un volumen de mil páginas del historiador de Harvard William M. Johnston, el autor acuña un concepto que puede explicar toda la ciencia, el arte y psicoanálisis que engendró Viena entre 1848 y 1938: “nihilismo terapéutico”, le nombra. Tiene su origen en la medicina practicada en ese lapso cuyo principio contaminó todo lo demás, a favor y en contra. En una frase, este nihilismo sería la atención sobre el diagnóstico y el absoluto desdén a la solución. Es una especie de reducción de las fantasías, metafísica, adornos, que vemos tanto en el psicoanálisis como en la filosofía del lenguaje como en el arte funcional. Es una idea que delimita lo que puede y no hacerse. Los médicos, por ejemplo, descreían de la receta de drogas y se concentraban en la eliminación de los órganos enfermos. Creían en la “autocuración”, una especie de dominio de uno mismo: “que el organismo sea competitivo y elimine a sus rivales”, dijo Carl von Rokitansky, tutor de muchas generaciones en la Universidad de Viena y que presumía de haber realizado 85 mil autopsias. Que el mejor remedio era no actuar, dejando que el “patrón” natural enfrentara las adversidades, es justo lo que está detrás del origen de este nihilismo. Nos suena conocida ahora la ortodoxia que fundó la Escuela de Chicago: el mercado se arregla solo. “Primero no dañar”, solían decir los hipocráticos. Este no-hacer, no regular, no intervenir vino muy adecuadamente al arte que se “limpió” de lo que no era funcional, los adornos en arquitectura o música y, en contrario, engendró un expresionismo dramático. De esa misma idea del no-hacer, nos dice Johnston, surgió toda la discusión, tanto de Karl Kraus como de Ludwig Wittgenstein, de que “los problemas sociales y de comunicación humanos eran prácticamente insolubles”.

Escribe sobre este nihilismo terapéutico:

“Grandes cantidades de pesimismo, inactividad y convencimiento de la inutilidad del raciocinio; un sentimentalismo irónico, un regocijo en el misterio y el sentimiento de pertenencia a una élite agonizante, que se felicitaba por su filosofía, la misma que, ellos bien lo saben, no les salvaría del zarpazo de la violencia que aún estaba por llegar”.

Para estos médicos, las enfermedades debían seguir su curso natural, no fuera que alguna intervención provocara aún más sufrimiento. Una actitud de espera, distante, el no involucrarse fue, en los años de formación de Hayek y de Von Mises, el ambiente cultural dominante. Las formas como más importantes que los contenidos, los patrones como sustitutos de los experimentos. Ahí está la raíz de una especie de evanescencia de la voluntad que todavía encontramos hoy en el “realismo” económico que prefiere que el paciente muera con naturalidad y no debido a una intervención.

Frente a esta actitud de un imperio imposible como el austrohúngaro, que no hablaba el mismo idioma, ni sostenía la misma fe –católicos, protestantes, judíos y musulmanes–, la forma para atenuarse fue la espera. No intervenir, limpiar todo de metafísica y esperar la mejora.

Es curioso cómo el abandono de sus propias fuerzas de un imperio que se desvaneció en el aire con la guerra –que sintió, pero no pudo evitar–, acabara significando una narrativa de empoderamiento: adaptarse, como un coral al cambio climático, es lo contrario de lo que el propio liberalismo entendió como la voluntad de los pueblos y los ciudadanos para cambiar el mundo exterior. Así, la crisis cultural que dejó el neoliberalismo sigue a la vista: no tiene propuesta alguna frente al futuro porque, para ella, el presente, de alguna forma, se arregla solo. O morimos todos en el intento.

Fuente: Proceso