POR: CARMEN MONDRAGÓN JARAMILLO

El tiempo nos distancia del Siglo de las Luces, pero actos como el descubrimiento y adquisición de los Códices de San Andrés Tetepilco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nos hacen creer que la atracción del pasado, con su carga de misterio, aún puede sorprendernos.

Así como el sabio lombardo Lorenzo Boturini no cejó en recolectar documentos sobre el México prehispánico y virreinal, entre ellos la Tira de la Peregrinación (que también recibe su nombre), en el nuevo milenio hay quienes continúan estudiándolos con el propósito de reconocer e interpretar las sociedades indígenas de este territorio, antes y después de la invasión española.

De manera extraordinaria, en esas pesquisas, puede ocurrir el milagro: la pista de nueva y novedosa documentación que pone a prueba el escepticismo, y deja mente y corazón aferrados a la esperanza. Ese asombro invadió a María Castañeda de la Paz, experta en estos temas, cuando en 2009 miró los ahora bautizados como Mapa de la fundación de Tetepilco, el Inventario de la iglesia de San Andrés Tetepilco, y la Tira de Tetepilco.

“Hace 15 años vi por vez primera la Tira de Tetepilco. El entonces cronista de Azcapotzalco, me dijo: vamos a ver un códice. Fuimos a una oficina en Coyoacán, y una persona me lo enseñó a través de un ordenador, junto con los otros dos. La familia quería saber si eran realmente antiguos. Al trabajar con este tipo de documentos, sabes reconocer su autenticidad.

“A veces aparecen documentos, pero de esta calidad: tiras largas sobre la fundación de Tenochtitlan o de Aztlán, es muy raro. Es como si hoy en día apareciera en Europa un Rembrandt, un Murillo, un Velázquez. Es lo mismo. Es impresionante”, dice con voz entrecortada la historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un barrio antiguo entre ejes viales

La adquisición de los Códices de San Andrés Tetepilco, lograda con el apoyo financiero de empresarios y personas comprometidos con el rescate de nuestra memoria, permite ahora que un equipo multidisciplinario profundice “en una historia que es mexicana y española, mexica y tetepilca, local y universal”.

Como señala el historiador del INAH Rodrigo Martínez Baracs, no debe perderse de vista que estos documentos proceden de un pueblo, hoy devorado por la monstruosa Ciudad de México, que en tiempos prehispánicos y novohispanos fue una comunidad de agricultores y pescadores perteneciente a la jurisdicción de Iztacalco, cercana al río de Churubusco.

Pocos testimonios como sus estrechos callejones y su iglesia –comenzada a edificar en 1566– permiten imaginar el paisaje lacustre que alguna vez lo rodeó. En la actualidad, los confines de San Andrés Tetepilco se miden por ejes viales: al norte, Playa Pie de la Cuesta; al poniente, Plutarco Elías Calles; al sur, Municipio Libre y al oriente, Andrés Molina Enríquez, dentro de la gran alcaldía Iztapalapa.

En el mapa de su fundación, recién recuperado y constituido por 11 secciones de papel amate, se localizan los topónimos de Tepanohuayan, Cohuatlinchan, Xaltocan y Azcapotzalco, pero sobresale el glifo de Colhuacan (Culhuacán), del que dos personajes con indumentaria chichimeca (pieles de animal, maxtlatl –taparrabo– y bastón de mando) dirigen sus pisadas hacia Tetepilco. Al parecer, es la clave del origen de este lugar.

En tanto, en el Inventario de la Iglesia —conformado por dos hojas de amate pegadas, visiblemente dañadas— se enlistan algunos bienes litúrgicos como cinco trajes rojos, instrumentos de viento, una silla de mano, estandartes e imágenes religiosas.

—“No hay nada, sólo unas pilas bautismales de piedra volcánica”, afirma el párroco Saúl Aguirre Piñón, cuestionado sobre si la Parroquia de San Andrés Tetepilco preserva objetos antiguos y, a su vez, lanza una pregunta difícil de responder: “¿En qué familia estarían? Porque aquí, de renombre son los Mancilla, Cordero y Escalante”.

Para él fue fácil adaptarse a este lugar, donde llegó a oficiar hace 12 años: “Yo me identifico, porque vengo de otro pueblo, en Lagunillas, Michoacán, así que no me extrañaron las costumbres, las fiestas a San Andrés, Santiago y la Virgen de Guadalupe. Son los vecinos de edificios nuevos, quienes no entienden: ¡cómo cohetes en medio de la ciudad!”, exclama el padre luciendo su playera del Club Monarcas.

Difícil desterrar tradiciones de cuatro siglos. Entre finales del siglo XVI e inicios del XVII, los nativos de este lugar reclamaron su posición en el orden virreinal, contando su raigambre. Es muy escasa la información sobre San Andrés Tetepilco, pero se tiene documentado que, desde la década de 1520, los frailes franciscanos habían fundado una ermita.

Como indica el etnohistoriador Martínez Baracs, el pueblo y la ermita prosperaron en el siglo de la Conquista, “siglo de catástrofe demográfica de los indios, pero también de crecimiento y construcción de la Ciudad de México, que debió estimular la economía de este pueblo, si, al comienzo del siglo XVII, sus autoridades juzgaron necesario pintar o mandar pintar, estos tres códices”.

Es posible —subraya— que fueran dirigidos a las autoridades españolas como documentos probatorios (entre los que se recibían códices), y obtener un beneficio, “tal vez para independizarse de Tenochtitlan y tener gobierno propio, cabildo propio. Imposible por ahora saberlo. Tal vez en algún momento aparezcan más códices que planeaban presentar las autoridades de San Andrés Tetepilco, y los documentos judiciales que los debieron acompañar”.

La Tira de Tetepilco

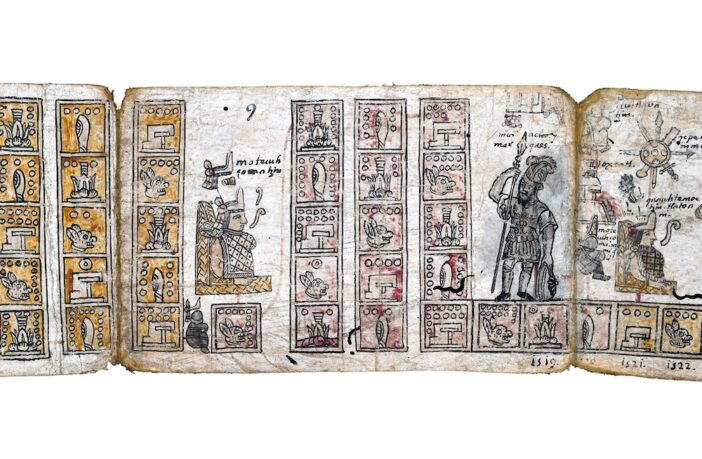

Se desconoce si dentro o fuera de los límites de Tetepilco, pero tiempo atrás, sobre láminas de papel amate plisadas en biombo, que extendidas alcanzan 5.60 metros de largo, un tlacuilo aplicó delgadas capas de yeso, las dejó secar y comenzó a pintar con imágenes —en ocasiones acompañadas de glosas—, la historia de Tenochtitlan, desde su fundación, que consignó en el año 1300 (y no 1325, como indican otras fuentes como la crónica Mexicayotl); la sucesión de sus gobernantes o tlatoque, la llegada de los españoles, hasta el periodo colonial, registrando como último evento la llegada del virrey don Juan de Mendoza y Luna, en 1603.

La investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM, María Castañeda, repara en el registro de un suceso que esclarece el interés de Tetepilco por narrar la historia tenochca. Se trata del único hecho no relacionado con la entronización y muerte de un gobernante: la reunión del tlatoani Itzcoatl, que ejerció el mando de Tenochtitlan entre 1427 y 1440, con el jefe de su ejército, Moctezuma Ilhuicamina.

El tlacatecatl Moctezuma (que en 1440 sucedería a Itzcoatl) había logrado la conquista de Tetepilco; cuyo señor, Huehuetzin y su corte de nobles, aparecen en el códice rindiendo vasallaje. En pocas palabras, “el mensaje es mostrar la incorporación de Tetepilco a la historia de Tenochtitlan”, sujeción que posiblemente se dio por medio de la parcialidad de Teopan.

A partir de la llegada de los españoles comandados por Hernán Cortés, a quien se presenta con la investidura de un centurión romano, el formato del documento cambia, “pues si antes los años aparecían agrupados, ahora se disponen en una banda en la parte inferior de la lámina, lo que facilitó el registro de un mayor número de eventos históricos en la parte superior […], aunque hay un enfoque en la llegada y salida de autoridades virreinales”, precisa.

Como una muñeca matrioshka, la lectura de la Tira de Tetepilco abre diversas capas de tiempo. De acuerdo con el investigador emérito del INAH, Rafael Tena Martínez, a diferencia de los códices Boturini, Aubin y Mexicanus, que tratan la misma historia prehispánica y novohispana mexica, la Tira de Tetepilco resalta por su sencillez, fuerza y belleza:

“La Tira de Tetepilco puede considerarse una continuación de la Tira de la Peregrinación. Mientras esta abarca los años de 1 Técpatl, 1064, hasta el 6 Ácatl, 1303; la primera retoma el registro histórico desde 1301 (4 Calli) hasta 1611 (2 Ácatl). Ambas, contienen aproximadamente el mismo lapso contenido en el Códice Aubin, el cual abarca del año 1064 al año 1607”.

Una memoria a resguardo

Estos códices que dialogan entre sí, reposan tras más de cuatro siglos, en un mismo lugar: la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, “Dr. Eusebio Dávalos Hurtado” (BNAH), el acervo de códices, manuscritos pictográficos y escritos en lenguas indígenas, más importante del país.

Cabe citar que sus orígenes se remontan a la confiscación en 1743, de la colección de Lorenzo Boturini Benaduci, también conocido como “Museo histórico indiano”, un gran fondo del que solo 42 piezas, entre ellas la Tira de la Peregrinación, se mantuvieron en México, dentro de la Biblioteca del Museo Nacional, hoy la BNAH.

El director de esta biblioteca ubicada en la planta alta del Museo Nacional de Antropología, Baltazar Brito Guadarrama, equipara el hallazgo de los Códices de San Andrés Tetepilco como un hito comparable con la autenticación, hace seis años, del Códice Maya de México (antes Grolier) como prehispánico.

Estos tres documentos, precisa, se suman a los 200 —de los aproximadamente 550 códices mesoamericanos que se reconocen en el mundo—, bajo custodia de la BNAH, y que desde 1997 son parte de la Memoria del Mundo, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Fue Brito quien, luego de conversar con los académicos de la UNAM, María Castañeda y Michel Oudijk, buscó a la familia que por generaciones detentó los Códices de San Andrés Tetepilco, y le convenció de la pertinencia de que estos pasaran a formar parte de los bienes de la nación: “Mi sorpresa fue mayúscula cuando abrí la cajita en la que estaban. Cuando levanté la primera lámina, de inmediato supe que era un documento original”.

Ahora, el Mapa de la fundación de Tetepilco, el Inventario de la iglesia de San Andrés Tetepilco, y la Tira de Tetepilco, están colocados dentro de una caja o guarda hecha con materiales estables y libres de ácido; resguardados en una bóveda dentro de la cual la temperatura y la humedad se mantienen en el rango más adecuado para su conservación.

Estas condiciones permitirán preservar su composición, misma que, conforme a los exámenes preliminares, bajo la coordinación de los expertos del Instituto de Física de la UNAM, José Luis Ruvalcaba Sil, y de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, Marie Vander Meeren, resalta por su policromía.

Para la ejecución de los elementos pictográficos y las glosas, se utilizó una gama de colores rojo, amarillo, azules, verdes, ocres y marrones, obtenidos de la laca cochinilla, índigo (en ocasiones fijado en arcillas con preparación tipo azul maya), azul de comelinas, y amarillos de plantas como cempazuchitl, zacatlaxcalli y xochipalli, entre otras.

La historia de los Códices de San Andrés de Tetepilco, es una historia contra el olvido, porque entraña la capacidad de los antiguos indígenas, los pobladores del centro de México en particular, de conservar su memoria histórica. Algunos documentos se perdieron por la persecución, el descuido o el paso del tiempo, pero otros son supervivientes que aguardan el momento propicio para devolvernos la fe en la maravilla.

Entrevista:

- Párroco Saúl Aguirre Piñón. Parroquia de San Andrés Tetepilco, 26 de marzo de 2024.

Bibliografía:

Thiemer-Sachse, Ursula. “‘Museo histórico indiano’ de Boturini y los esfuerzos de Humboldt para preservar sus restos para una interpretación científica”. Revista Internacional de Estudios Humboldtianos IV, 6, 2003. pp. 4-20.

Galarza, Joaquín. “Los códices mexicanos”, Arqueología Mexicana núm. 23, pp. 6 – 13.

Rubial García, Antonio / Ramírez Méndez, Jessica (coords.), Ciudad anfibia, México-Tenochtitlan en el siglo XVI. IIH-UNAM, 2023.

Conferencia de prensa: Presentación de los Códices de San Andrés Tetepilco, Museo Nacional de Antropología, 20 de marzo de 2024: https://www.youtube.com/watch?v=fw6Z4D7VecA