Por Fabrizio Mejía Madrid

La “progresía” se pierde entre alertar desde lejos los peligros de la vuelta al PRI –el presidencialismo y la represión– y añorar una comuna horizontal y sustentable que pueda sobrevivir sin el maldito Estado, pero se les pierden los millones que asumen como identidad su carácter de “pueblo”, “pata rajadas”

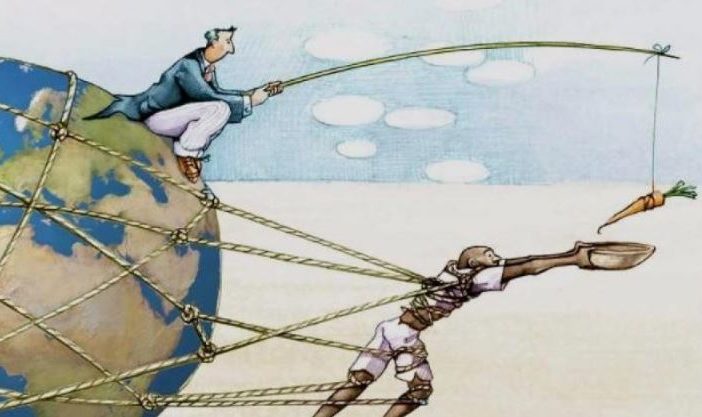

Apareció en la revista argentina Viento del Sur, un ensayo de Marcelo Starcenbaum sobre el antikirchnerismo de los intelectuales progresistas tras el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina. Las diferencias con la animadversión de los antes “progresistas” intelectuales mexicanos hacia el obradorismo son muchas, pero me llamaron más la atención sus semejanzas. El primer saque de Starcenbaum se puede aplicar también para leer el ambiente mexicano: los relatos decadentistas, es decir, los que equiparan el movimiento de transformación con una restauración que puede variar desde el estatismo, el autoritarismo y el personalismo –con el que los “progres” coincidirían con el empresario Claudio X. González, porque tanto neoliberales como comunitaristas coinciden en su condena al Estado, al que confunden siempre con coerción– hasta los que creen que las medidas redistributivas y de justicia no son verdaderamente revolucionarias o “suficientemente” de izquierda.

La coincidencia entre leer a la transformación obradorista como regreso al Partido Único y de otra nueva “interrupción” de una verdadera Revolución social es que en ambas falta uno de los componentes que tanto el peronismo argentino como la izquierda mexicana siempre han compartido: lo nacional-popular. A los “progresistas” les falta entender el nuevo arraigo republicano que se volvió a manifestar en La Marcha del 27 de noviembre: son millones cuya identidad es la política y cuya pertenencia se rige por incorporarse a una soberanía de corte cultural que denuncia el clasismo racializado, la blanquitud y el menosprecio meritocrático. La “progresía” se pierde entre alertar desde lejos los peligros de la vuelta al PRI –el presidencialismo y la represión– y añorar una comuna horizontal y sustentable que pueda sobrevivir sin el maldito Estado, pero se les pierden los millones que asumen como identidad su carácter de “pueblo”, “pata rajadas”, “acarreados por la esperanza”. Les pasa lo mismo que a los estudiosos de la Revolución Mexicana que la despreciaban porque no conducía al “socialismo”.

Escribe Starcenbaum que muchos “progres” argentinos han caído en la farsa de leer las transformaciones como “una experiencia de destrucción del sistema democrático a través del voto popular”. Ahí coincidirían con todos los que se oponen a las consultas populares, los plebiscitos y las marchas que sacuden con su aparición de cuerpos a la democracia de los reglamentos. Sin reconocer la aparición del pueblo, todo se hace un engrudo indistinto: la transformación no hace sino prolongar el neoliberalismo (es lo mismo privatizar bienes y servicios públicos que la austeridad republicana), el ritual presidencialista del PRI es igual que el liderazgo de un dirigente histórico como AMLO; los cambios serían, igual que en el pasado, sólo de apariencia porque no se toca al sistema capitalista y sus leyes de la propiedad y explotación.

La aparición del pueblo es lo que no cabe en ninguno de sus análisis que, como dice el autor, no pasarían un examen universitario porque se brincan los marcos teóricos y los contextos de los procesos sociales, hacen comparaciones absurdas (como entre Díaz Ordaz y AMLO) y no atienden a las reglas de la causalidad que permanentemente confunden con la correlación (dos sucesos simultáneos no necesariamente son causa y efecto). Así, al igual que la derecha, la “progresía” no puede leer ni pensar en el proceso de transformación y se pierde también en el evento diario, la declaración sin contexto y el descalabro momentáneo que parece el final del todo.

Hay una idea apenas esbozada por Starcenbaum que me parece sugestiva: existe una nueva derecha anticomunista sin comunismo. No es que luche contra un fantasma, sino que para ella, el “comunismo” es decidir sobre la procreación, autodeterminarte el género, enunciar el clasisimo racializado y poner en duda la autoridad en política de los títulos académicos. Ese es su “comunismo”. En el caso de México, se le agrega la idea de que la izquierda propone que todos seamos pobres, mediocres, y emotivos. Es su forma de enunciar su desacuerdo esencial con el antiobradorismo: no es necesario atenuar las inequidades porque éstas son “naturales” o el motor de no sé qué talento esforzado. En el semejante de la derecha, la “progresía”, hay este temor a que lo público sea del dominio de todos, iguales. No es un clasisimo racializado como el de la derecha, pero sí un acuerdo con que la opinión política válida es primero la de los “letrados”. Unos dirían que eso es mera apariencia, uso del lenguaje público, pero no. En realidad, es una forma de cuestionar todo un sistema de dominación de comportamientos, cuerpos y hasta sentimientos. Ese es el contenido de lo que se autodenomina “pueblo”, la politización de las disputas por quién ordena y quién obedece. Eso ha llevado a la ampliación de los derechos, pero también a la autocontención de ciertas palabras humillantes y conductas de menosprecio.

Como el kirchnerismo, el obradorismo ha actuado en la reparación de las embestidas del neoliberalismo. Tiene medidas de contención de la miseria, al lado de construcciones de infraestructura para generar desarrollo y un sentido de justicia. Sin embargo, la derecha y la “progresía” insisten en que es la destrucción del mundo como lo conocimos. Y, aunque no pueden enunciarlo, lo que se ha ido destruyendo poco a poco son las coordenadas del lugar que ocupan unos y otros mexicanos en la idea de patria, el tipo de pertenencia. Ya no son más la economía, el dinero y los grados académicos los únicos que pueden dotarnos de identidad. Ahora, también es la política y, por default, es el nuevo terreno identitario de los excluidos. Para aminorar sus miedos, la oposición clama por la “reconciliación” o un obradorismo suavizado. Se comete el mismo error de siempre: tratar de leer el presente como restauración autoritaria o quedar lejos del futuro revolucionario. Cada vez que les pase eso, deberían de darse una vuelta por las calles.

Fuente: La Jornada