Por Epigmenio Ibarra

Ellos no pueden con la democracia, pero no entienden aún que la democracia sí puede con ellos…

Para transformar un país con las armas en la mano basta un puñado de valientes. La caída violenta de un régimen produce cambios radicales casi inmediatos. La velocidad se vuelve un ingrediente esencial de las revoluciones armadas y esa es posible, entre otras cosas, porque demolidas las instituciones no hay dónde ni con quién construir consensos, y en última instancia no es necesario construirlos o superar democráticamente resistencias que, cuando se producen, se combaten también con las armas.

La historia demuestra —los casos abundan— que estos cambios suelen, a la larga, conducir a nuevos sistemas de privilegios y prebendas para unos cuantos, para ese puñado que conquistó el poder o aquellos que se dicen herederos de estos últimos. Pocas veces las llamadas vanguardias revolucionarias, peor todavía la burocracia que de ellas nace naturalmente, conducen a un país a la democracia. Renunciar al poder, ponerlo en riesgo en las urnas luego de haberlo conquistado con las armas es algo que suele resultar muy difícil, cuando no imposible. La hazaña así lograda deviene generalmente en tragedia.

Transformar un país pacíficamente —algo extraordinariamente inusual en la historia y de lo que las y los mexicanos debemos sentirnos orgullosos— solo puede ser, por el contrario, la obra de millones de valientes. Derrotar a un régimen y cambiar radicalmente a un país a punta de votos en lugar de hacerlo con las armas es una tarea harto más difícil, más compleja, que toma, por fuerza, más tiempo y que exige la superación de la resistencia al cambio mediante la construcción de consensos y sin violentar los derechos y garantías de quienes se oponen al mismo.

Es también, de eso debemos estar conscientes, la única forma de cimentar la democracia real y participativa y construir la paz en este país herido.

La transformación democrática y pacífica de México garantiza que los cambios así conquistados, a diferencia de los que se obtienen a punta de fusil, no beneficien solo a un puñado de mujeres y hombres sino que alcancen a los millones de ciudadanas y ciudadanos valientes que en las urnas decidieron apostar por AMLO y también a los que no lo hicieron.

Es preciso insistir en que aquí, el 1 de julio de 2018, no tomó por asalto el poder revolucionario el Palacio Nacional. Hubo ciertamente un levantamiento popular, pero este fue pacífico, ordenado, institucional, conforme a derecho. No hubo una insurrección; se ganaron unas elecciones en las que 30 millones de mexicanas y mexicanos dieron a López Obrador el mandato expreso no solo de ceñirse la banda presidencial sino de cambiar a uno de los regímenes más longevos, corruptos, represivos de la historia mundial reciente. Un régimen que, ciertamente, fue desplazado del poder pero que sigue vivo, está casi intacto y busca, a como dé lugar, descarrilar a la democracia recién conquistada. Un régimen corrupto y corruptor que, como la humedad, penetró, degradó, erosionó todos los órdenes de la vida pública en nuestro país.

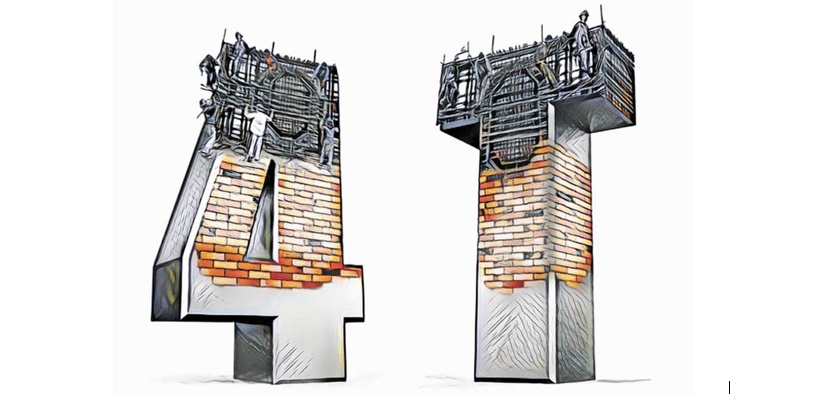

Quienes a punta de plata o plomo medraron por décadas impunemente —usando la democracia como coartada— siguen ahí: en los partidos conservadores, en la empresa privada, en la prensa, en las redes, en el crimen organizado, y están decididos a descarrilar al gobierno de López Obrador e impedir que este pueblo consume la proeza de la Cuarta Transformación (que lo hará) sin coartar libertades, sin perseguir a nadie, sin disparar un tiro ni romper siquiera un cristal. Ellos no pueden con la democracia; pero no entienden aún que la democracia sí puede con ellos.

@epigmenioibarra

Fuente: Milenio