El presidente Andrés Manuel López Obrador políticamente está cada vez más fuerte, pero paradójicamente las posibilidades de llevar a buen puerto su proyecto de transformación económica y social disminuyen en la misma proporción. México vive hoy un peligroso divorcio entre política y economía. Y esa es la debilidad de tan poderoso Presidente. Empecemos por lo primero.

Todo indica que el Presidente saldrá fortalecido de las decisivas elecciones intermedias que se celebrarán este verano, lo cual haría aún más preeminente su peso en lo que resta del sexenio. Por un lado, los sondeos señalan que Morena, el partido en el poder, arrasará en las gubernaturas (tiene pronóstico favorable en 13 de las 15 que estarán en disputa) y hay pocas dudas de que mantendrá la mayoría en el Congreso (resta saber si conseguirá la mayoría calificada, que le permite cambios constitucionales, o solo la mayoría simple, que le obligaría a negociarlos).

Los otros factores de poder poco a poco se han alineado o han sido neutralizados: el Ejército se ha convertido en aliado privilegiado; el Poder Judicial se encuentra a la defensiva y la Suprema Corte pendula hacia el obradorismo; el gobierno de Biden, que podía ser un contrapeso, súbitamente ha perdido un poco de capacidad de negociación frente a la crisis política doméstica que ha generado la migración centroamericana, donde México juega un papel estratégico; los empresarios están desunidos y un tanto atemorizados por una política fiscal punitiva en la que muchos de ellos tienen un pasado vulnerable; los partidos de oposición, lejos de recuperarse de la debacle de 2018 parecen estar aún más debilitados. Y tan importante como todo lo anterior: el Presidente mantiene su popularidad intacta a pesar de la pandemia, los escándalos, la propaganda adversa y el calamitoso año que hemos vivido.

En suma, la escena pública es, en gran medida, la de un solo hombre. No obstante, al mismo tiempo se trata de un hombre cada vez más imposibilitado de sacar adelante su ambicioso proyecto: instaurar un régimen capaz de provocar un cambio sustantivo en la vida de los más pobres. El Presidente buscaba crear las condiciones para un mejor reparto de la riqueza pero sin violencia, sin expropiaciones radicales y sin despojar de la suya a los sectores acomodados. Quería hacerlo, sí, suprimiendo las malas prácticas y acotando al empresariado crecido parasitariamente a la sombra del poder público. Pero en ningún momento se planteó, ni se ha planteado, una redistribución de la riqueza quitándole a unos para dárselo a otros. Ni siquiera se concibió una reforma fiscal más progresiva, como se hace en Europa, para gravar al gran capital en beneficio de los de abajo.

Siendo así, la única posibilidad de mejorar la dotación que se llevan los que menos tienen residía en aumentar la riqueza. Una parte saldría del combate a la corrupción, pero otra tendría que ser resultado de una nueva expansión económica. El Presidente realmente creía que el país iba a crecer tan pronto como se estimulara el poder adquisitivo de los sectores populares. La propuesta económica del gobierno al arrancar el sexenio no era mala y ciertamente era más justa. Buscaba reactivar el mercado a través de enormes transferencias sociales capaces de incrementar el ingreso de los sectores populares y, por ende, la demanda. Se trataba de una medida de justicia social, pero también una manera de incentivar la expansión productiva del sector empresarial. A ese estímulo a la inversión privada se agregaría un clima favorable mediante finanzas públicas sanas, inflación contenida, impuestos estables y una moneda sólida. Su Tren Maya o su proyecto de inversión en el Istmo intentaban convertirse en detonantes puntuales para paliar la falta de inversión en regiones marginales.

Ese era el plan. La pandemia barrió con él. Nunca sabremos cuál habría sido el impacto real de la propuesta económica de la 4T. Nada resiste un tsunami capaz de desplomar la producción de esa manera. Con o sin López Obrador, y allí están tasas similares de países europeos más sólidos, el desplome habría sido brutal. La caída de 9 por ciento del PIB no sorprende de una economía tan sensible al turismo, al petróleo, al intercambio comercial y tan afectada por la presencia del sector informal. La crispación entre las élites, durante y posterior a la pandemia, hizo el resto.

El poder político y el poder económico no pudieron ponerse de acuerdo para convenir una tregua o para encontrarse a medio camino. Ambos se han atrincherado cada uno en sus propias fortalezas: López Obrador se ha hecho políticamente más fuerte; por su parte, los empresarios han dado un paso atrás y han asumido una actitud más pasiva, algunos por precaución, otros por irritación.

Lo cierto es que la atonía económica que estamos viviendo amordaza en la práctica a los ambiciosos y bienintencionados planes del Presidente. Hoy las enormes transferencias sociales son más un tema de bienestar y de ética social; sirven apenas para paliar la miseria, pero distan de ser un factor de reanimación capaz de impulsar a la economía. Quizá lo habrían sido en otras condiciones. Hoy hay más pobres que en 2018.

En este momento todo el poder del Presidente resulta incapaz para insuflar en la economía los niveles de inversión y creación de empleos que se necesitan para activar a las regiones deprimidas y sacar de la pobreza a los sectores abatidos. No hay manera de crecer sin inversión, de la misma forma que no se puede cosechar sin haber sembrado; y tanto la inversión pública como la privada tienen dos años deprimidas y sin un cambio significativo a la vista.

Frente a esta situación el Presidente parece decidido a cambiar lo que sí puede, es decir, lo que sus poderes políticos ampliados le permiten: la estructura jurídica e institucional para instaurar un régimen menos inclinado a las élites. De allí su insistencia en los cambios constitucionales o en entregar al Ejército los beneficios futuros de obras de infraestructura para evitar su privatización. No puede imponer al empresariado un mandato para que invierta o genere empleos, pero puede dictaminar salarios mínimos más altos y mejores prestaciones para que sean efectivas cuando tales empleos vuelvan a crearse.

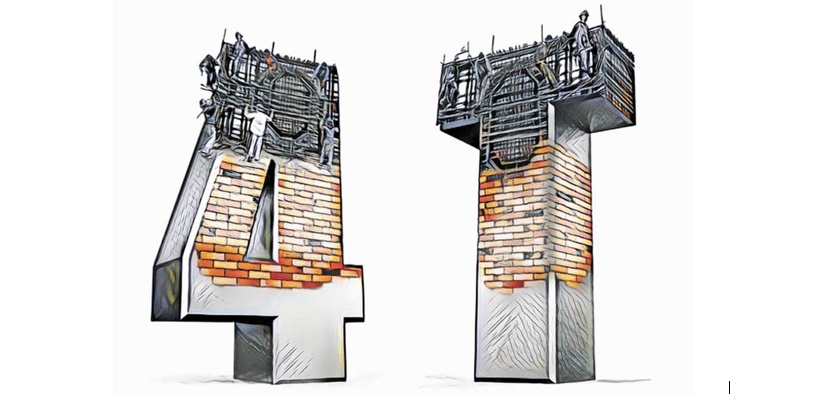

Nos esperan tres años complicados. Un Presidente fuerte en lo político y maniatado en lo económico decidido a conseguir, aunque sea a tirones y jalones, un andamiaje institucional más justo para los mexicanos empobrecidos. Resultados sustantivos en la vida diaria de todos ellos serán escasos. No es poca cosa, pero se queda corta con respecto a las expectativas. En 2024 veremos el encontronazo de aquellos que quieran revertir los cambios para deshacer este andamiaje y aquellos que deseen aterrizarlos bajo condiciones más favorables. Pero esa es otra historia. _

Jorge Zepeda Patterson

@jorgezepedap

Fuente: Milenio