“Vivo entre gente que, dicen, no es de tu altura”

Por Fabrizio Mejía Madrid

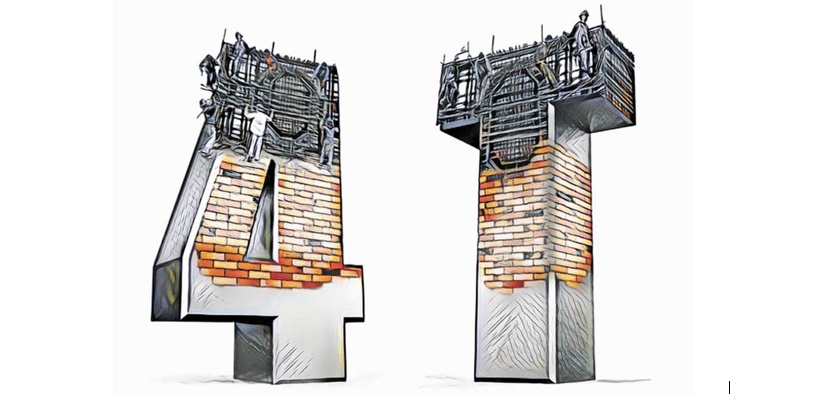

De entre las definiciones de la Cuarta Transformación escojo, por centrales y todavía quitándome el confeti del 1 de septiembre, las que contienen el furor por el discurso que reorganiza: pueblo, presidente, Estado y memoria. Cuatro nociones olvidadas por un neoliberalismo que confundió como nadie transmitir con comunicar y comunicar con propaganda; y ésta con espot leído casi sin torpeza de un telepromter. Vacíos de historia, héroes reconocibles –quizás algún econometrista consciente de que sus ecuaciones son usadas como drones que esparcen -desempleados, pobreza y desigualdades– o siquiera una idea de país que no fuera el que sostiene las charolas en la boda de la Kikis Corcuera, los regímenes neoliberales no usaron jamás la palabra “pueblo” más que seguido del adjetivo turístico: “mágico”. Había, eso sí, “población”, que es un número que se comporta de acuerdo a las estadísticas, que ocupa rebanadas del pastel tricolor de la gráfica y, sin mediar explicación, se iba directo al individuo en su soledad compradora, el “consumidor”.

Los neoliberales representaron al “resto del país” –el que no merece la abundancia– como criminales organizados, accidentalmente unidos por un partido de la Selección Nacional, o como turba que obstruye avenidas porque sí. Eran flojos, violentos, y merecían a un presidente que les decretara la pena de muerte. El presidente era el que retrataba bien, aunque fuera un delincuente, un ignorante y un frívolo. El Estado, simplemente, dejó de ser todo lo que fue en México –regulador, propietario mixto, educador– para ser sólo un policía corrompido. “La autocracia es corrupta”, decía Carlos Monsiváis, “para que no la acusen de inflexible”. Al final, el “pueblo”, además de sus artesanías y el pintoresquismo de tus albañiles, no era nada más que la pesadilla de que se convirtiera en demos; es decir, en asamblea entre iguales.

“Porque aquí es donde vivo, y yo ya no soy un pendejo.”

El pueblo, desde que se enuncia, es político. Es delimitar el terreno, los sujetos, sobre el que se disputa la igualdad. En este año de lopezobradorismo el “pueblo” es el titular de la soberanía y, al mismo tiempo, es una duración. Antes, sólo fue el que se oponía a los poderosos con el peligro de la sedición o se contraponía a “los sabios”, a los virtuosos, señalados así por el sistema del elogio mutuo. La derecha que no aceptó el resultado de las elecciones en su contra refunda ese discurso sobre “el pueblo” cuando dice que sus opiniones son erróneas. Para ese discurso que, a veces también retoman ciertos artistas y científicos, compartir la opinión mayoritaria es caer en la ignorancia, porque ser crítico, de antemano, es ser inteligente. Así, se engarzan a una idea negativa del pueblo, que es el engañado eterno, el que “habla mal”, el que emigra. Es decir, “lo otro”, que puede ser abusado, sometido, desaparecido. En lo simbólico de la 4T, el “pueblo” es una enunciación que abre la pertenencia a México a los excluidos durante 36 años: los ancianos, las madres solteras, los ninis, los campesinos casi sin tierras. Es una forma distinta de plantear la brecha de siempre entre policía y política, entre utilidad y justicia.

“Y el día que el pueblo me falle/ ese día voy a llorar.”

Nadie ha visto nunca al Estado porque es una relación por la que circula el poder: alguien manda y otro obedece. La representación simbólica del Estado ha variado con las décadas neoliberales: del tradicional retrato del presidente en las oficinas de gobierno (Salinas, Zedillo, Fox) hasta una idea terrible que emergió del calderonismo, el del militar encapuchado. El Estado del lopezobradorismo es una delimitación de sus funciones: no mantiene ya a los que han vivido de aclamar al “libre mercado”, la “competencia” y denunciar la maldad del mismo Estado que les otorgó dinero para que lo administraran, becas, contratos y condonación de impuestos. Se pretende redefinir al Estado, no haciéndolo más grande, sino más concentrado en separarse de la economía. En ello va una reinvención de la política, no como “servicio contratado”, sino como el actuar, enunciar y delimitar una brecha que tendió a desaparecer entre el dinero público y la plusvalía de los empresarios, incluyendo los que se dedicaban a actividades ilegales. Este nuevo Estado no refunda el poder –no puedo sin enfatizar el carácter moderado del lopezobradorismo–, sino que lo vuelve a delimitar del marasmo entre empresarios, influyentes, criminales, beneficiarios de la llamada “puerta giratoria” entre servicio público y venta de plazas en el sector privado. El Estado simbólico del nuevo régimen busca contener la corrupción como los arreglos que acabaron sustituyendo a la política a tal grado que hoy, en el vocabulario común, son sinónimos. Se dignifica la actividad política en la medida en que controla el exceso que siempre contiene y que la desborda por todos lados: expectativas, demandas, emociones –miedo, odio y esperanza–, deseos de venganza, ansias de justicia, del restablecimiento de cierto orden simbólico que se vive como desequilibrio. Cada medida contra la corrupción apela a esa sobredimensión de la nueva política donde lo que nunca se había logrado se exige y lo en otros tiempos era ilusorio se construye como una incapacidad del nuevo gobierno. El Estado democrático, en efecto, es el que trata de inscribir en sí mismo la diversidad que lo funda pero que lo excede a cada paso. La democracia política se conforma, entonces, en su esfuerzo por contener a la democracia social, siempre más diversa, llena de demandas, deseos, aspiraciones. Una forma de imponerle un límite fue el eslogan de campaña: “Primero los pobres”, que jamás se entendió en su dimensión literal. La democracia mexicana se comportó como una ruptura por la que intermitentemente irá pasando la emancipación de los distintos excluidos. Primero, serán los pobres.

“Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado.”

El presidente es un símbolo en sí mismo: es su función (la investidura) y su personaje. En los regímenes neoliberales no se les veía ni escuchaba más de lo necesario: en los actos de inauguración de obras públicas, en los espots propagandísticos. El lenguaje incomprensible de abogados y economistas permeó la política a tal grado que requirió un nuevo tipo de traductores: los voceros y los opinólogos, cuyo trabajo era desentrañar “lo que realmente quiso decir el presidente” o decodificar el oráculo que en ellos yacía embozado. López Obrador es el presidente del internet, tiene su propio canal de difusión, visto por más de 3 millones de usuarios. Se distancia del presidente-televisión, Enrique Peña Nieto, cuya celebridad residía en ser célebre. Las “mañaneras”, es decir, la aparición diaria del presidente es una puesta en escena de un tema. Hoy es el combate al robo ilegal de hidrocarburos. Mañana las pensiones; pasado mañana, el Bosque de Chapultepec. Para ello, se usa al presidente, que es seductor, campechano, que usa frases que se convierten en lemas que se repiten de memoria y que, a veces, se convierten en actitudes, como el “me canso, ganso”. El personaje del presidente es franco, auténtico, cálido, sencillo y veraz. Ante los reporteros que acuden cada mañana para competir por una respuesta, el personaje del presidente no tiene nada que ocultar, no tiene por qué mentir: a diferencia de todos sus predecesores en el cargo, enfrenta a la telesfera cada mañana. Se hace acompañar de invitados de su gabinete que aportan cifras, datos, perspectivas de un plan en permanente despliegue: el bienestar, la felicidad, la empatía. El personaje del presidente es un seductor, es un profesor de historia, es un acuñador de lemas, es quien señala, reagrupa, distancia. Es el dueño del orden y la prioridad de la agenda: todos los medios se ubican a favor o en contra de los dichos de la mañana. Las fake news se producen con base en lo que supuestamente dijo. Los encuadres de la cámara son sobre él en el podio, sobre los reporteros levantando la mano, sobre sus rostros cuando reciben la respuesta. La modalidad del espectáculo de las mañaneras es la representación teatral de un cambio de época. El presidente del internet es el que se dirige en vivo al público en su doble corporal: como gobernados y como espectadores. Un subtexto fluye bajo cualquiera de los temas tratados en la representación: la intersubjetividad social se despliega en escena contra la racionalidad instrumental, el discurso de los “expertos” que no admite discusión alguna. La práctica de la argumentación quiere ser el símbolo de una asamblea entre iguales, el demos tan temido.

“¿Habrá perdido la luna su memoria?”

La propagación controlada de los emblemas: se escoge una cierta memoria para construir el presente que debe ser transmitido y no solamente comunicado. Ahí están el cura excomulgado Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Zapata, Madero, Cárdenas. La Cuarta Transformación designa de entrada su carácter histórico de entrar al futuro de espaldas, viendo a los derrotados, a los muertos. Es la reconstitución de una memoria del país que no fuimos, del que nos debe, del que esperamos demasiado. Hay algo de sintomático en ello: lo mismo se reivindica el legado cultural de las comunidades indígenas que la “Ética para Alfonso”. Como dice Régis Debray: “para comunicar sólo hay que interesar; para transmitir hay que transformar”. Con el confeti pegado al pelo de este 1 de septiembre busco indicios de los tránsitos lentos que esta 4T tendrá que pavimentar sin que sean advertidos.

Fuente: Proceso